LOS OTROS VENCIDOS

Colaboración de: Edgar A. Contreras

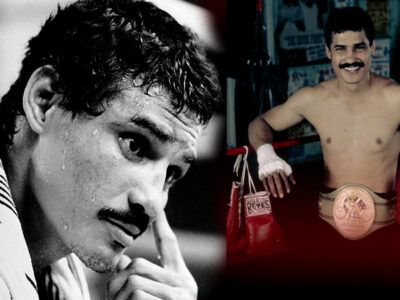

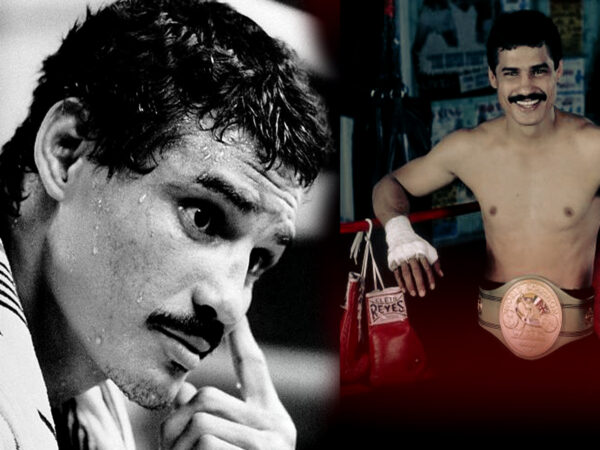

Tenía siete años la primera vez que pisé un gimnasio de box, era un taller automotriz acondicionado con costales remendados con cintas de varios colores, peras reparadas con las ligas de otras peras que habían cumplido ya su ciclo y guantes a los que el tiempo y las pasiones anteriores desgastaron su cubierta. Al fondo de todo, un ring que me pareció enorme esperaba la siguiente sesión de “sparring”. La razón para entrar ahí era poderosa, enfrentarme por fin al bravucón del salón: un niño gordo y más alto que el resto del grupo y que, uno por uno, fue golpeando a mis compañeros haciéndolos llorar y correr a la oficina del director; entonces tocó mi turno. No fue fácil conseguir el permiso, un día entero debí invertir en que mi padre, aficionado al boxeo, accediera a que yo entrenara box. Tampoco fue casualidad que cayera en ese gimnasio, ahí entrenaba José Antonio “El Canelo” González, campeón del barrio, boxeador profesional y miembro de mi familia que, después de escuchar mi historia con el bravucón, me ofreció un par de vendas como única salida a mi problema. El momento en que entré al lugar lo tengo enmarcado en un espacio privilegiado de mi memoria, el sonido de los guantes repitiendo combinaciones en el costal, el olor a pomadas milagrosas para aliviar cualquier dolor, los remedios ante la sensibilidad nasal y los gritos repitiendo órdenes precisas podrían haberme ocurrido hace mil años y seguiría recordándolos.

Hay una diferencia que por años ha marcado las escuelas de boxeo en el mundo. Los mexicanos y los puertorriqueños, entre muchos otros, se han diferenciado del resto por dejar el corazón en cada round, por la garra y el hambre que puedes adivinar con cada golpe. Pero eso no se aprende en el mejor gimnasio, tampoco te lo puede enseñar el mejor entrenador del mundo, eso es algo que vive debajo de la piel del púgil y sólo él sabe cuántas lágrimas tuvo que tragar para que ahora le llamen “guerrero”. El boxeo tiene la particularidad, que pocos deportes tienen, de redimir a los vencidos por la vida, de dar segundas oportunidades cuando el futuro ya no luce prometedor o de que, una noche cualquiera, el campeón bien trabajado y alimentado no pueda levantarse de la lona y en una esquina neutral, un desconocido salte imaginando una vida mejor. El boxeo encarna, entre otras cosas, la mágica virtud de la promesa eterna.

Debo confesar que saboree mucho más la victoria de Andy Ruiz Jr. Cuando en la rueda de prensa posterior a la pelea, gritó a su madre que ya no padecerían más, que las cosas serían diferentes. En ese momento entendí cómo es que había podido levantarse del derechazo del inglés Joshua en el segundo round, un mazazo que cualquier huérfano de historias de hambre y carencias habría aceptado como su irremediable final. Los boxeadores son un cúmulo de musculo, habilidades, resistencia e historias complicadas, al menos esos a los que un sábado por la noche reconocemos como “guerreros” dentro de un ring. No es casualidad que los peleadores americanos, siendo tan técnicos y depurados, no logren ese mote nunca, y peor aún, no puedan provocar más que comentarios muy puntuales de su técnica bien trabajada. Son escasos los peleadores de países del primer mundo que pueden encender una arena o lograr hazañas como las que admiran en una figura ficticia como Rocky Balboa, que cumple con ese anhelo épico de ganarse el corazón del público en doce rounds. Nadie lo discute, son los más productivos, son una máquina bien aceitada para producir buenos boxeadores que serán, seguramente, campeones del mundo, pero ese sistema perfecto de producción de atletas olvida que de las derrotas cotidianas y el fracaso como futuro seguro, los boxeadores que surgen del pueblo forjan su carrera.

Hay ejemplos de boxeadores como “El Canelo” Álvarez, que no termina de conectar con la gente, que no puede ganarse un lugar en la historia que se cuenta en el barrio, en la cantina o en los gimnasios, no porque no tenga rivales de altura o porque aún no enfrente a los mejores, no por falta de calidad, la razón es, creo, que desde muy joven hubo empresas y manejadores que lo cuidaron y protegieron de los fracasos que sí tuvo que pasar J.M. Márquez o “El Gallo” Estrada o el propio Andy Ruiz. Por eso nos parece lejana su figura y sin sabor sus victorias, porque no van precedidas de un sufrimiento que parece exigirle el boxeo a los llamados a encender masas.

Aquella mañana, después de varias semanas de entrenamiento y de soportar el bullying del bravucón por otras tantas, decidí plantarle cara, debajo de las escaleras, a la hora del recreo. Sin permitirle palabra lancé una derecha, con más rencor que estilo, que provocó la emoción de mis compañeros agraviados y algunas lágrimas del bravucón que corrió a la oficina del director. Para mí fue todo, me retiré con un récord invicto en mi corta carrera de peleas saboreando la miel del triunfo prometido. Tampoco es que fuera el Ideal para erigirme defensor de los ultrajados, ni pensaba poner a prueba mi record imbatido; me sienta mejor estar del otro lado, esperando cada sábado a ese “guerrero” que, sobreponiéndose a las derrotas y los fracasos, suba al ring en espera de que esa noche la eterna promesa del boxeo para los derrotados de la vida, le levante el brazo y en el barrio y las cantinas y los gimnasios resuene su nombre entre tragos de cerveza

que curan los corazones de nosotros, los otros vencidos por la vida.